sábado, 29 de agosto de 2020

«El precio de la gloria», de John Ford, una «siesta» entre dos obras maestras.

jueves, 27 de agosto de 2020

«Pasaporte a la fama», de John Ford o el “toque Ford” para la comedia…

lunes, 24 de agosto de 2020

«Los niños del paraíso», de Marcel Carné, ¡la perfección!

sábado, 22 de agosto de 2020

«El mimado de la abuelita», de Fred C. Newmeyer al servicio de Harold Lloyd.

viernes, 21 de agosto de 2020

«Esposas frívolas», de Erich von Stroheim, el genio desmesurado… ¿y desconocido?

jueves, 20 de agosto de 2020

«The Gentlemen: Los señores de la mafia», de Guy Ritchie o «el artefacto»…

miércoles, 5 de agosto de 2020

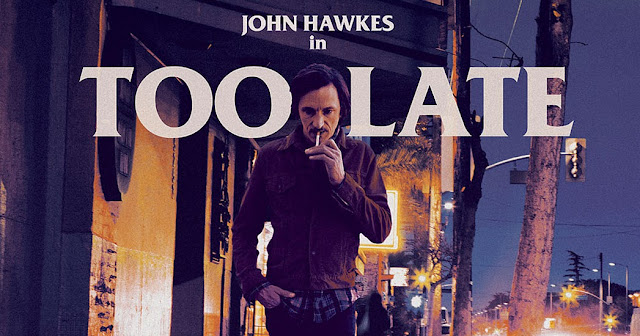

«Too late», de Dennis Hauck o una muestra canónica de «neo-noir»

Una propuesta compleja para un caso simple de redención moral: los detectives privados ya no son como eran…

Título original: Too Late

Año: 2015

Duración: 107 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Dennis Hauck

Guion: Dennis Hauck

Música: Robert Allaire

Fotografía: Bill Fernandez

Reparto: John Hawkes,

Crystal Reed, Natalie Zea, Dichen Lachman, Rider Strong, Dash Mihok, Robert T.

Barrett, Brett Jacobsen, Joanna Cassidy, David Yow, Jeff Fahey, Robert Forster,

Monica Olive, Vanessa Sheri, Vail Bloom.

Si hay una etiqueta de por medio, parece que todo queda más claro. Otra

cosa es que el hecho de poder ponerle la etiqueta a un producto sirva para

justificar su existencia o para ensalzarlo o, en el peor de los casos,

denigrarlo. Too late dicen los críticos serios que es un neo-noir, y

eso ya parece definir lo que los espectadores van a ver. Mis últimas

referencias de neo-noir son muy diferentes: una es Puro vicio, de

Paul Thomas Anderson, con un Joaquin Phoenix ejerciendo de detective colgadísimo

en una trama que deja chica la de El sueño eterno; y la otra, Neon

Demon, de Nicolas Winding Refn, un

peliculón que no ha tenido más éxito por la crudeza de una trama terrible. Con

esos antecedentes, caso de que pase el examen de los entendidos y se acepten dentro

de la etiqueta, nos pusimos mi Conjunta y yo a ver Too late, sin saber absolutamente

nada de ella. Aun reconociendo que tiene un arranque espectacular con el

encuentro cordial entre el asesino y la víctima, el descoloque que nos supuso

el segundo tramo de los cinco en que se divide la película, con las partenaires

desnudas en casa de los mafiosillos de medio pelo que regentan un club de strippers

donde trabajaba la víctima, exhibiendo

agravios cuyo final, en cuanto apareciera una pistola, que acaba apareciendo,

como era de recibo, no era difícil de imaginar, nos enfrío lo suyo y decidimos

dejar de verla. Pasados los días, sin embargo, en esos ratos perdidos en que

veo cosas a mi aire, decidí darle una segunda oportunidad y entonces sí que,

con la aparición del detective magullado por la agresión sufrida por dos

sospechosos del crimen de la joven que le ha sido encargado buscar, la trama

deriva nítidamente hacia la peripecia del investigador. Poco a poco, de manera

siempre indirecta, por el desorden cronológico con que se nos entrega la

narración, se va conociendo la trama lineal de una relación personal del

detective con la stripper y con otras mujeres, así como con la madre, quien

mantiene una nada inocente rivalidad tóxica con su hija.

Como buen neo-noir, la trama es inseparable de ciertos ambientes,

de cierta puesta en escena que define el género. La visita al club de

strippers, por ejemplo; la propia casa de los mafiosillos; el bar donde

interpreta el detective una hermosa canción; ¡y el autocine decrépito y

degradado, con espectáculo de boxeo incluido, donde se ejecuta el desenlace de

la película!, y que vale por toda la película.

Junto al espacio, el carismático

detective «perdedor» magníficamente interpretado por John Hawkes, a quien ya vi

en Tú, yo y todos los demás, de Miranda July. Digamos que se trata del

feo más feo del mundo con un sex-appeal capaz de imantar a cuantas

mujeres se acerca. Su endeblez aparente, la fragilidad evidente y la ternura

sospechada en la antítesis del macho man son ingredientes de una personalidad

tan compleja como exige el género. A medida que avanza la trama y el detective

asume un mayor protagonismo advertimos que no está en juego la mera búsqueda detectivesca

de una desaparecida, sino una suerte de ajuste de cuentas con su propia

responsabilidad, con su propia vida, lo que confiere al personaje una dimensión

moral que se sobrepone a cualesquiera violencias que salpican la narración con

la contundencia propia del género.

Hay, digámoslo así, una cierta «naturalidad» en la degradación que se

corresponde con la visión crítica de una sociedad enferma, todo lo cual nos es

mostrado con una estilización soberbia, a través de muchas escenas nocturnas, de

la propia degradación soberbia. De hecho, el arranque de la película, con la

bucólica conversación afectuosa entre la víctima y el verdugo, ambos ignorantes

de cómo acabaría dicha relación, nos da a entender de manera muy gráfica esa

perturbación psicológica que domina, con sus pulsiones de muerte, la vida

social. Si sumamos la presencia de la pareja que también se cruza con la víctima

poco antes de que halle su fatal destino, mientras disfrutan de un paseo por la

naturaleza, nos damos cuenta del poderoso contraste que sirve de arranque a la

trama. Sumémosle que, desde el escenario del crimen, la joven stripper

ha llamado por teléfono al investigador, una conexión representada visualmente

por la línea recta que sigue la cámara entre ambos interlocutores desde la cima

del monte hasta el apartamento donde él recibe la llamada y desde el que se

pone en marcha enseguida para acudir a la cita, si bien ambos ignoran, también,

que ese encuentro jamás va a producirse.

Es curioso cómo, a veces, ciertos tramos de las películas pueden

inducirnos a desistir del visionado de las mismas; pero, salvado el escollo de la

repulsión que nos pueden provocar ciertas situaciones, ¡reprometo que la

secuencia de los galanes con sus paternaires, antiguas strippers del

club que regentan, tiene un sí sé qué de ofensivo que cuesta trabajo aceptar!, la

propia evolución de la trama, que clarifica, muy dosificadamente las entretelas

del caso se le impone al espectador y, recompuesto el puzzle, acaba

entendiendo el sorprendente final, tan inesperado como brillante.

Me sorprende a mí mismo cómo en una película he sido capaz de sobreponerme

a un amago de desistir de verla para acabar siguiendo con profundo interés la

aventura existencial de un personaje que reúne lo mejor y lo peor del género de

los detectives privados, y todo ello en unos «escenarios» escogidos con un

sentido de la estética «feísta» que ilumina dicha peripecia personal ,

trascendiéndola. Toda una sorpresa.

martes, 4 de agosto de 2020

«Toni», de Jean Renoir, o el descubrimiento del neorrealismo…

Un melodrama que se convierte en tragedia: amores y pasiones del proletariado emigrante.

Título original: Toni

Año: 1935

Duración: 82 min.

País: Francia

Dirección: Jean Renoir

Guion: Jean Renoir, Carl Einstein

Música: Paul Bozzi

Fotografía: Claude Renoir (B&W)

Reparto: Charles Blavette, Celia Montalván, Édouard Delmont, Max

Dalban, Jenny Hélia, Michel Kovachevitch.

¡Quién me iba a decir que con casi quince años de antelación

Renoir iba a descubrir un género que luego se adjudicaría en exclusiva a los

realizadores italianos, el neorrealismo…? Pues así es. Cualquier película de

Renoir es siempre atractiva, porque el director lo vale; pero, acostumbrado a

una cierta estilización en sus realizaciones, no me esperaba esta suerte de crónica

de la pobreza y las pasiones amorosas entre inmigrantes. La película se abre

con la llegada de un tren de emigrantes que vienen de Italia para encontrar

trabajo cerca de Marsella. Vienen cantando, los emigrantes, hermosas canciones

populares italianas que nos hablan de la nostalgia y del pesar por abandonar la

tierra y a los seres queridos. La luz agreste del sol meridional, la pobreza de

la indumentaria y los espacios degradados en que se mueven los personajes nos

hablan enseguida de la pobreza esencial de unos seres que se buscan la vida

donde pueden y haciendo cualquier trabajo no cualificado. El personaje que da título

a la película, Toni, soñador, enamoradizo y de buen corazón, además de voluntarioso,

no tarda -una elipsis afortunada que nos ahorra un largo proceso de amores- en

acomodarse sentimentalmente con la patrona de la pensión donde viven otros trabajadores

que, como él, han encontrado trabajo en la cantera, como picadores. Esos años

pasados han conseguido que la patrona advierta señales de hastío y cansancio en

Toni, amén de saber que anda enamorado de una joven de origen español, Josefa,

interpretada por la actriz mejicana Celia Montalván con una propiedad y gracia

españolas que aparecen en cada una de sus intervenciones en castellano en la

película. En esas andanzas de don Juan, Toni se aproxima a Josefa y se enciende

de amores, pero no cuenta con que el capataz de la cantera se la disputa.

Josefa, que se nos presenta muy pero que muy ligera de cascos, a pesar de la

mojigatería con que aparenta una castidad a prueba de bombas, se deja seducir

por el capataz, a pesar de las implícitas promesas de amor hechas a Toni -y la

secuencia de la picadura de la avispa con la extracción del aguijón y la succión

bucal del veneno son de una sensualidad extraordinarias-, y acaba casándose con

él, lo que, en parte por despecho, lleva a Toni a acceder a casarse con su

patrona, y celebrar la boda conjuntamente con su rival. A partir de ese momento

entramos ya en la senda por la que se acabará desencadenando la tragedia.

La película está rodada casi toda en exteriores y con muchos

actores no profesionales, con sonido directo y nada menos que con Luchino

Visconti como ayudante de dirección de Renoir, lo que viene a certificar la

poderosa influencia de esta película en el neorrealismo que aún no había ni

siquiera nacido como tal, y que tendría que esperar diez años para, con Roma,

ciudad abierta, de Rossellini, entrar en la Historia del cine. La película

destila una sensación de verdad, de algo genuino, con un poder narrativo muy

poderoso. La sensación de que el fatalismo se cierne sobre las relaciones

humanas de un modo inexplicable lo permea todo. Sin embargo, la historia nos

permite entrar en el conocimiento, sobre todo, de los confusos sentimientos del

protagonista y de su bondad innata. También del sufrimiento que, inadvertidamente,

su ciega pasión pueda causar en un tercero -a ese respecto la secuencia del

suicidio en el mar de la patrona con quien se ha casado Toni es un prodigio de

austeridad fílmica y, al tiempo, de una belleza arrebatada: el modo como Toni

lleva en brazos a Marie y, cuando esta despierta, el modo como ella lo rechaza

llegan directamente al corazón del acongojado espectador.

Toni no es una de las películas más famosas de

Renoir, y no entiendo por qué, excepto que el hecho de tratarse de las pasiones

de la gente más humilde haga creer a los espectadores o los estudiosos del cine

que, sin el glamour correspondiente, nada puede tener un interés

sustantivo. Pues sucede justo lo contrario: la excepcional naturalidad de los

actores en esta película, en la que el abuso de los inmigrantes forma parte primordial

del contexto, y el ambiente rural en el que transcurre la acción, así como la banda

sonora de las canciones italianas de los emigrantes, intercaladas siempre con

una poderosa eficacia lírica, dotan a la película de esa poderosa sensación de

realidad que tiene siempre en el cine bien hecho el retrato de la miseria y de

los menesterosos.

Cuando la tragedia se ha consumado, con un crescendo que

sobrecoge el ánimo, la película se recoge sobre sí misma y volvemos al inicio

de la misma, con otros inmigrantes que bajan del tren con el mismo afán emprendedor

con el que bajó Toni de él tres años antes y con las mismas canciones melancólicas

que nos hablan de despedidas, de añoranzas y de soledades. De algún modo, viene

a decirnos Renoir, es cíclico el destino de las personas: rellenamos un destino

que ya ha sido escrito por la fatalidad trazada por los dioses para cada uno de

nosotros. Está claro, pues, el terrible mensaje; pero también los arraigados

valores de personas como Toni, fieles a sus sentimientos, por mucho que las

circunstancias se alíen contra sus designios. Renoir nos ofrece una auténtica lección

de vida, centrando su interés en seres que no parecen tener ninguna importancia

para nadie: sabe ahondar en sus conflictos y nos revela la grandeza de los

sentimientos que albergan todas las personas.

«El silencio del mar» y «El ejército de las sombras» de Jean-Pierre Melville o las resistencias pasiva y activa frente a la invasión nazi de Francia.

Un curioso alegato antibelicista en labios de un ocupante nazi de Francia y el mundo de la resistencia visto como una película de espías. La sensibilidad no entiende de ideologías; ni el espionaje de compasión.

Título original: Le silence de la mer

Año: 1949

Duración: 83 min.

País: Francia

Dirección: Jean-Pierre Melville

Guion: Jean-Pierre Melville

Música: Edgar Bischoff

Fotografía: Henri Decaë

Reparto: Howard Vernon, Jean-Marie Robain, Nicole Stephane, Georges

Patrix, Ami

Aaroe, Denis Sadier.

Título original: L'armée des ombres

Año: 1969

Duración: 139 min.

País: Francia

Dirección: Jean-Pierre Melville

Guion: Jean-Pierre Melville (Novela: Joseph Kessel)

Música: Eric Demarsan

Fotografía: Pierre Lhomme

Reparto: Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse, Jean-Pierre

Cassel, Paul Crauchet, Serge Reggiani, Claude Mann, Christian Barbier.

Muy curiosos estos dos acercamientos del gran cineasta francés

Jean-Pierre Melville a la resistencia francesa frente a la invasión alemana

durante la Segunda Guerra Mundial: una, a pocos años; la otra, la más compleja,

a muchos años de distancia, y, sin embargo, la verdadera obra maestra es la

primera, la que esta más cerca de la contienda; la segunda, a pesar de la

distancia, pierde la serenidad de la objetividad de la primera para adentrarse

en un relato fatalista que se acerca mucho al espíritu del nihilismo existencialista

de los años cincuenta. La primera reacción fue pacífica; la segunda, violenta.

La primera es recogida por Melville en una película llena de lirismo y que

deviene un brillante alegato antibelicista; la segunda tiene auténticos tintes

épicos y es un canto a la dignidad de quien se resiste al invasor aun a riesgo

-en aquel entonces propiamente la seguridad- de perder la propia vida.

El silencio del mar es una película en banco y negro,

rodada, en uno de los invierno de la ocupación, en un pueblo pequeño en el que

los oficiales alemanes se han repartido por las mejores casas de la localidad

para compartir la casa con sus anfitriones forzados. Un oficial cojo se instala

en una casa en la que un hombre mayor vive con su sobrina, que cuida de él.

Ambos reciben al huésped indeseable y forzado con un silencio glacial que no

romperán en toda la película. Una voz en off, la del tío anciano, nos irá

relatando, casi de forma redundante, lo que vemos, porque la película,

propiamente dicha, es un monólogo interminable del oficial alemán enamorado de

Francia, del francés y de la cultura y la vida francesas. El hombre entiende el

silencio defensivo de sus anfitriones forzados y en ningún momento intenta variarlo

ni, mucho menos, tomar represalias contra ellos por esa actitud que, revestida

de total dignidad, choca frontalmente con el retrato de un alma sensible, culta

y de modales exquisitos que se nos irá dando en esos monólogos en los que busca

la interlocución de sus anfitriones pero no halla más que el silencio más

espeso que se haya oído nunca en el cine. Y, sin embargo, a través de pequeños

gestos, de miradas desviadas, de reacciones insospechadas hay una línea narrativa

sumergida que irá aflorando poco a poco, es decir, que las revelaciones autobiográficas

del invasor no caerán en saco roto, aunque en ningún momento se establece una

relación directa entre ellos. El retrato del noble humanista, Werner von

Ebrennac, no choca, propiamente, con sus anfitriones franceses, sino, sobre

todo, con la tendencia supremacista y psicópata de sus conciudadanos, como lo

demuestra el jocoso y terrible episodio del matrimonio fallido, por ejemplo, o

la frialdad emocional con la que sus compañeros de milicia hablan de la “solución

final”. El proceso de separación se produce, en consecuencia, entre él y lo que

representa su uniforme, por eso, ante el escaso eco hallado en sus anfitriones para

una sensibilidad que buscaba el consuelo de las almas gemelas, aunque

estuvieran «en el otro bando», no le queda más remedio que tomar la decisión de

abandonar el plácido retiro francés y solicitar su incorporación al frente

ruso, en primera línea de fuego, lo que equivale, en términos civiles a su

suicidio. Melville nos retrata, paradójicamente, el ideal de una Europa unida a

través de la cultura y la sensibilidad, una Europa que comparte todas las artes

y que se hermana en la sensibilidad artística par forjar una unión continental,

es decir, se anticipa a nuestra realidad actual, por más que sea la economía, el

eje alrededor del cual se ha vertebrado la unión continental, pero ello no ha

impedido que los programas culturales como las becas Erasmus, por ejemplo, se

hayan aproximado al ideal del noble alemán. Poco a poco, a medida que se van

sucediendo los monólogos del oficial, la visión que se tiene de él cambia tanto

como para que al espectador le parezca que el silencio de sus anfitriones lo

someten a una tortura innecesaria, que no se merece. Esa inversión de las empatías

es uno de los grandes aciertos de la película, a la altura de la línea narrativo

críptica que se cobija en el densísimo silencio de los interlocutores que jamás

interactúan con él. La película tiene, ya lo he dicho, un lirismo que va más

allá de las evocaciones artísticas, musicales -el oficial es músico-,

literarias o filosóficas, porque está construido a partir de un repertorio de

tomas que se multiplican para, aun transcurriendo la acción en una sola sala de

la casa, lograr un relato cinematográfico que sugiere más que denota. Los

exteriores, escasos, pero muy hermosos, contribuyen a aligerar la presión del

interior en lo que tiene de «mazmorra» para los anfitriones y de «escenario»

para el noble empeñado en seducirlos, sobre todo a la sobrina, porque conseguir

su favor es el destino que tiene la evolución de sus confidencias: intuye que

ella es su «alma gemela» y que puede llegar a ser correspondido. Quienes la

vean lo sabrán… Lo que no pueden hacer es dejar de ver una película tan europea

y tan apasionada, desde luego…

El ejército de las sombras, por su parte, que opta

por la épica, nos sitúa ante los esfuerzos románticos de un tejido muy

protocolizado de relaciones personales paramilitarizadas que pretenden burlar

la omnivigilancia del ejército alemán invasor para atentar contra él, en

colaboración con el ejército inglés, quienes, como se dice en la película, no

confían demasiado en la efectividad de la resistencia francesa. De hecho, a

juzgar por lo que nos narra la película, la organización está más preocupada

por salvar el pellejo de los miembros de la misma que por atacar al enemigo

invasor. Poco a poco, desde la huida del protagonista de un campo de

prisioneros en el que hay enemigos del Reich de toda condición y nacionalidad: gitanos,

comunistas, judíos, españoles…, la película se centra en los esfuerzos por

escapar al cerco de las autoridades alemanas que van deteniendo, poco a poco, a

los principales activistas de ese ejército «de las sombras». La ausencia, con todo, de una perspectiva

emocional, es la clave de la película, que adopta un tono casi de documental

para describir minuciosamente las estrategias de camuflaje de ese ejército

contra el que los alemanes no deberían de poder luchar. Hay muchas escenas que más pertenecen a las películas

de espías que, propiamente, a las bélicas, en las que hubiera debido integrarse

esta sobre la resistencia, caso de haber optado por una descripción de los

sabotajes con que se golpeara al enemigo. Desde esta perspectiva del espionaje,

así pues, la frialdad, el silencio, la distancia, el desapego, el sentido del

deber y el laconismo consecuente nos acercan al cine «negro» de Melville, y

concretamente a El silencio de un hombre (Le Samouraï), esa joya

protagonizada por Alain Delon en la cima de sus cualidades. Advertimos, en

consecuencia, que, a pesar de que podamos hablar de un cine político, histórico

o «de compromiso», en el caso de estas dos películas sobre la resistencia, las

constantes del lenguaje cinematográfico del autor se mantienen intactas a

través de toda su obra. La interpretación de Lino Ventura y de Simone Signoret

son memorables, dos actores que expresan lo inefable con la mayor economía de

medios posible. Me parece un programa doble que puede resultar muy atractivo

para la mayoría de espectadores.