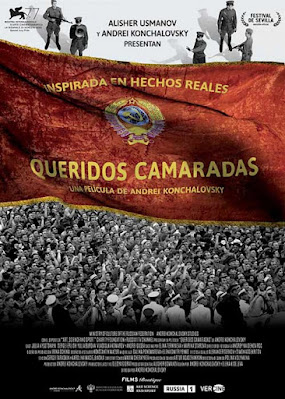

El comunismo

por dentro o la sinrazón violenta del estado totalitario: la pesadilla de la

que acaso aún no ha despertado Rusia.

Título original: Dorogie

tovarishchi! (Dear Comrades!)aka

Año: 2020

Duración: 120 min.

País: Rusia

Dirección: Andrei

Konchalovsky

Guion: Elena Kiseleva,

Andrei Konchalovsky

Fotografía: Andrey Naidenov

(B&W)

Reparto: Yuliya Vysotskaya,

Vladislav Komarov, Alexander Maskelyne, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei

Erlish.

Con no poco

retraso, quiero agradecer a Joaquim Coll que me recomendara fervientemente ver

esta película de Konchalovsky, de quien ya había visto otras tres que me

gustaron mucho: El tren del infierno, Paraíso y Vidas

distantes. Mi ajetreada vida no me había permitido coincidir con la película

hasta hace dos días, pero lo bueno del cine que merece la pena es que no tiene

fecha de caducidad y tan bien se ve hoy como se vio ayer y se verá mañana. No

me ha defraudado, sino lo contrario. La película es triste hasta la raíz del

dolor más vivo, porque toda represión violenta de las aspiraciones populares es

una tragedia que se salda con muertes. A Coll, como ahora a mí, imagino que lo

que nos ha interesado sobremanera de la película, más allá de la peripecia

político-emocional de la protagonista, es cómo un noble ideal político, nacido

como un intento de conseguir la emancipación de la tiranía inhumana de la

explotación laboral, deviene un gélido y criminal sistema burocrático

totalitario que no atiende a más razones que las de la fuera bruta. Lo que la

película nos ofrece, así pues, es la vida por dentro del sistema

político-militar soviético y cómo la personificación del Partido permea todas

las existencias de los ciudadanos hasta condicionarlas totalmente.

La película de

Konchalovsky tiene un arranque casi costumbrista, con un blanco y negro sin

apenas contrastes, lo que le da a la película una tonalidad grisácea que parece

metáfora cromática de las vidas de esos personajes que tienen que lidiar con el

racionamiento, con el abuso de poder de las capas dirigentes y con la

irracionalidad de unos dirigentes que, ya en la era Kruschev, no renuncian a imponer sus caducados

ideales por la fuerza y el derramamiento de sangre, como sucede cuando una

fábrica se declara en huelga y no hallan otro modo de «negociar» con los

trabajadores que a través del ejército, con orden de disparar primero y no

preguntar, ¿para qué?, después.

La película

recupera un hecho histórico celosamente preservado por las autoridades

soviéticas, la masacre de Novocherkassk, que se produjo el 2 de junio de 1962, con un saldo «oficial» de

26 muertos y casi un centenar de heridos. Los obreros de una empresa

metalúrgica, en la que trabaja la hija de la protagonista, un cargo del

Partido, se declaran en huelga porque les han bajado los salarios y han

aumentado los precios de los alimentos básicos. La represión gubernamental, que

incluye el cierre a cal y canto de la localidad, aislándola del resto de Rusia,

perfectamente resuelta en la película con unas muertes que ve muy de cerca la

protagonista, hasta ese momento acérrima defensora de la ideología del Partido.

De hecho, la película contó con la bendición gubernamental rusa para

representar al país en los Oscar porque se realiza en ella un ataque a Kruschev y una «defensa» de Stalin, en quien

piensa la protagonista como el único que podría salvarlos de la decadencia en

que están sumidos, una suerte de culto al genocida que está, sin embargo, muy

sólidamente extendida en Rusia, como pudo comprobar in situ mi amigo Joselu

cuando viajó a San Petersburgo. Son esas contradicciones de las historias que

ni siquiera se escriben desde uno u otro bando, sino desde la propia

irracionalidad social que las ampara. Esa efensa, obviamente, es la de la

dirigente del Partido que protagoniza, de modo casi absoluto, la película, una

maravillosa Yuliya Vysotskaya a quien pude admirar en Paraíso. Se trata

de una actriz tan extraordinaria que gracias a ella seguimos la peripecia

dramática con una intensidad absorbente.

La película me

ha recordado mucho a las que he visto sobre las dictaduras chilena y argentina,

de ahí el título de la crítica, porque ninguna diferencia hay entre esas

dictaduras de extrema derecha y la antigua URSS. Lo que hace espléndidamente

Konchalovsky en su guion es escoger como damnificada indirecta de la represión

a un cuadro del partido, quien, a medida que crece su angustia por la

desaparición de su hija, de la que ignora si vive o es una de las asesinadas,

va disminuyendo su adhesión al Estado, al Partido. De hecho, su padre, que vive

con ella, representa justo lo contrario de sus ideales, porque él sí que tiene

memoria de esos métodos sanguinarios y de las hambrunas padecidas, algo que

intenta rebatirle siempre su hija, aunque ahora los acontecimientos le hacen

plantearse su fidelidad a unos ideales que chocan contra su amor de madre.

La película exhibe

una puesta en escena magnífica, porque el director tiene mucha cuidado en

ofrecernos un retrato realista de las condiciones de vida y de la degradación

material de las cosas y los espacios, como podemos ver cuando ella se encierra

en el servicio para no intervenir en la reunión de los dirigentes locales del

Partido, una alocución en la que había de desarrollar la idea expresada

con vehemencia en una reunión con los

militares de que deberían «pasar por las armas» a quienes atentaban contra los

ideales soviéticos. Lo que ignoraba en aquel momento de pasión patriótica era

que su hija podía estar entre las asesinadas por las tropas. La magnífica

selección de espacios, la plaza incluida, donde, al final se celebra un baile

que, supuestamente, pretende enmascarar la terrible represión de los

reaccionarios que se han levantado contra el Régimen «del pueblo» (en nuestros días

se suele decir «de la gente», por parte de algunas fuerzas políticas que

tampoco disimulan su entusiasmo por Stalin y Lenin) y a los que no hay otro

remedio que masacrarlos para curar la «infección» de raíz.

La película está

llena de intención simbólica, comenzando por la propia recuperación del viejo

uniforme del padre, auténtica «memoria histórica» que se opone a su propia

hija, por destacar un elemento que forma parte del relato de la conversión

paulina de la dirigente del Partido, cuando de o que se trata es de la vida o

la muerte de su propia hija. La actualidad de la película, salvando las

distancias, estriba en la credibilidad, o la carencia de la misma, del discurso

oficial frente a otros discursos: los de la oposición o los de los propios

ciudadanos que se expresan a través de las plataformas sociales, una acción

novedosa, por lo que tiene de teórica «alternativa» a la imagen de la realidad

que transmite la prensa tradicional, tan fuertemente condicionada, económicamente,

por el Poder.

Se trata, en

suma, y más allá del suceso histórico que se revela, de una película política

sobre el Poder y sus deformaciones, a veces tan trágicas y terribles, como las que

podemos ver en ella. Da que pensar, ciertamente…