Un güestern de posguerra o las facetas execrables y excelsas de lo humano.

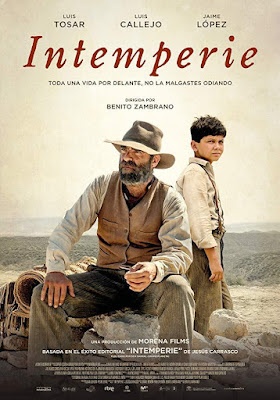

Título original: Intemperie

Año: 2019

Duración: 103 min.

País: España

Dirección: Benito Zambrano

Guion: Pablo Remón, Daniel

Remón, Benito Zambrano. Novela: Jesús Carrasco

Música: Mikel Salas

Fotografía: Pau Esteve Birba

Reparto: Luis Tosar, Luis

Callejo, Jaime López, Vicente Romero, Manolo Caro, Kandido Uranga, Mona

Martínez, Miguel Flor De Lima, Yoima Valdés, María Alfonsa Rosso, Adriano

Carvalho, Juanan Lumbreras, Carlos Cabra.

Perdí las

oportunidades en su momento, porque no se puede llegar a todo, pero me quedé

con las ganas de ver esta adaptación de una novela que concitó la admiración unánime

de críticos y lectores y que tampoco he tenido tiempo de leer aún, a pesar de

su brevedad. La espera ha valido la pena, porque, lejos de los rifirrafes

críticos del momento, en que no pocos solemos sobreactuar, por exceso o por

defecto, y al margen de opiniones dominantes que ya no se recuerdan, he visto

la película con un interés que se despierta desde el mismísimo primer momento

por escenas tan poderosas como la visita del capataz a las viviendas-cueva y

por la despedida de los dos hermanos. Está claro que la realidad española de 1946 no necesitaba

polarización alguna, aún estamos en lo más duro de la posguerra y está claro

que hay un abismo entre vencedores y vencidos en esa deriva neofeudalista de

los triunfadores que observamos en películas tan estremecedoras como Los

santos inocentes, de Camus, con la que esta de Zambrano tiene una relación

evidente, aunque lo que allí era sociología en estado puro, aquí deriva hacia

otro planteamiento de marcado carácter psicológico que se enmarca, además, en

un género cinematográfico, el güestern. No solo la radical división sin

fisuras entre «buenos» y «malos» contribuye a definir esa adscripción genérica,

sino, sobre todo, el marco de la acción: las tierras desérticas y polvorientas

del interior de la provincia de Granada, un paisaje que, por sí mismo, tiene

vida propia en la película y condiciona incluso la trama, porque, como en

cualquier desierto, los personajes han de ir buscando la poca agua que quede en

los pozos alrededor de los cuales hubo,

antes de la emigración a las ciudades, proyectos de vida humana.

La película

narra la historia de una persecución: el capataz de una finca cuyos dueños

jamás aparecen en escena recibe la noticia de que un niño al que había

instalado en su casa ha desaparecido, lo mismo que su reló de oro. La pesquisa

en las cuevas donde vive la familia solo le revela, después de amedrentar a la

hermana hasta que se orina encima, que el niño quiere llegar a la ciudad,

atravesando el vasto desierto que se despliega ante los ojos codiciosos y vengativos

del capataz. La escena de los segadores persiguiendo una liebre que interrumpe

su faena, y que abate de un disparo el capataz, a quien se la lleva uno de los

trabajadores, junto a esos vastos espacios resecos que circundan la hacienda, me

han traído a la memoria secuencias de La caza, de Carlos Saura, que

vimos/vivimos en su momento como una alegoría de la Guerra Civil del 36.

Cuando el

espacio adquiere categoría de personaje significa que los humanos que lo

atraviesan no pueden tener otra aspiración inmediata distinta de la mera

supervivencia, y eso es lo que le ocurre al «niño», quien está a punto de

fenecer si no lo salva, ¡aparición casi milagrosa!, un pastor a quien él había intentado

robar antes. El «moro» —los apodos en el campo vienen a ser como los alias en

las redes sociales, pero preservan, también, con espesos velos, una identidad

que se protege celosamente— consigue, a fuerza de distancia respetuosa hacia un

niño a quien otorga un estatus de adulto, tras haber tomado este una decisión

tan valiente como la de «buscarse la vida» en la ciudad, que la fierecilla no

lo mire con recelo, sino con confianza, porque viajar es algo que conviene

hacer acompañado, por si alguien cae, como recuerdan los proverbios de

cualquier cultura: Pregunta por el compañero antes que por el camino,

recomendaba Ali Ibn Abu Talib.

Por un lado,

pues, el del malvado capataz vicioso, tenemos una persecución implacable por esa

geografía arisca; por el otro, una suerte de durísima road movie en la que el «moro»

y el «niño», como el sabio y el discípulo de también todas las culturas van a

establecer una cervantina relación dialéctica en la que ambos sufrirán un

cambio que les afecta en lo más íntimo y gracias al cual van a reconocerse, a

valorarse en sus justos términos, a respetarse mutuamente e incluso a sentir un

afecto inequívoco, aunque de difícil expresión, del mismo modo que el diálogo no

se construye sobre discursos, sino sobre escuetos consejos o reflexiones

extraídas de la experiencia.

Como buen güestern,

la película tiene acción, y muy dura de contemplar, además, porque los sicarios

del capataz no se paran en barras, cuando descubren que el «moro» sabe algo del

«niño», más allá de las torpes evasivas con que quiere salir del paso. La

tortura a que es sometido, sin que de su boca se escape jamás la delación que, probablemente,

no lo salvaría de un destino fatal, se resuelve de un modo típico en los güestern,

algo que ocurre en esa secuencia, pero también en el desenlace, lo que permite

la pura y feliz catarsis del espectador, al estilo del ahorcamiento del «Ivancito»

en Los santos inocentes que, a pesar de su ferocidad, y de la tradición

inglesa de respeto a los animales, levantó los aplausos del enfervorizado público

británico el día de su estreno en Londres.

En el coloquio

posterior a la emisión de la película en La 2, los guionistas confesaron que

hubieron de añadir «historia» a la muy sucinta de la novela de Jesús Carrasco,

del mismo modo que hicieron con los diálogos, porque en la novela son prácticamente

inexistentes. Parte de esa ampliación imagino que es el «episodio» de la

búsqueda de agua en el pozo de una venta ahora abandonada, donde malvive un

tullido que se desplaza sobre una tabla, uno de esos personajes que inmortalizaron

Chumy Chúmez y Gila en sus «monigotes» tocados por el más negro de los humores…

Aquí, toda la escena logra crear una atmósfera de película de terror que se vehicula

a través de la interpretación de Manolo Caro, brillantísimo en todo su cometido.

Solo el hambre y el agradecimiento para con el «moro» permite explicar la inocencia

con que se deja «atrapar» el «niño», aunque no tarda —la letra con sangre entra…—

en rectificar su error y recuperar el asno con los cántaros de agua. Que a

continuación se presenten los perseguidores y rematen al tullido añade esa dimensión

de crueldad que rezuma toda la película, no por nada especial, sino por la

obsesión del capataz con la criatura. Aviso que lo que voy a escribir a continuación

puede chafarles a ciertos espectadores lo que en modo alguno es una sorpresa en la película

para los aficionados experimentados, por eso les doy la oportunidad para que

dejen de leer y se vayan a verla. Decía que la obsesión del capataz con el «niño»

no podía tener como pretexto para su persecución el robo del reló de oro, y

desde el inicio mismo de la película, se advierte en su mirada y en la pasión

con que afronta la persecución de la criatura que estamos ante un malvado

vicioso, un pederasta que abusa sexualmente de la criatura a su servicio, algo

que en ningún momento confiesa la criatura salvo en el desenlace de la película,

cuando prácticamente estamos todos al cabo de la calle. Ello ayuda, no

obstante, a valorar la dimensión que adquiere el enfrentamiento del desenlace,

escenas de acción para las que el propio Zambrano reconoce que hubo de recurrir

a ayuda externa para realizarlas, porque no entran dentro de su «especialidad»,

ciertamente. Con todo, el final es espléndido y está rodado con no poca sabiduría

para mantener intacto el ávido interés de los espectadores.

Está claro que

puede contemplarse la película como una cinta sobre la posguerra española y

admite, por el poder omnímodo del capataz, una lectura política; pero, a mi modesto

entender, es más atinado valorarla desde el plano psicológico del bildungsroman,

desde la lucha contra el medio inclemente y desde la amistad y la piedad como

ejes de la conducta individual. A ese respecto es emocionante la convicción del

«moro» de que «a algunos vivos no se les ha de respetar, pero sí a todos los muertos»,

lo que se plasmará magníficamente en el último plano del güestern.

Tengo para mí

que en el año en que esta película participó en los Goya fue objeto de una

injusticia por parte de los académicos, porque ni de lejos hubo otras que le

hicieran sombra. En fn, debe de ser lo que tiene no pertenecer al meollo del «cotarro».

Los espectadores, sin embargo, podemos disfrutar de lo lindo con las

magnificentes interpretaciones de todo el reparto, en el que destacan Luis

Tosar y el niño Jaime López —con una voz y una dicción fantásticas—, y el trío

de «malvados» que dotan a la película de una dimensión verista y escalofriante

de la crueldad: Luis Callejo, Vicente Romero y Kándido Uranga. Que hayan

escogido las tierras desérticas de Granada en vez de los decorados del espagueti

güestern nos indica la sana pretensión de acercarse más a raíces clásicas

usamericanas del género que al simulacro europeo del mismo, y lo consigue

plenamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario