Una de la Hammer de

poderosa intriga y un desembarco, doppelgänger

incluido, en la psicodelia londinense de los 70.

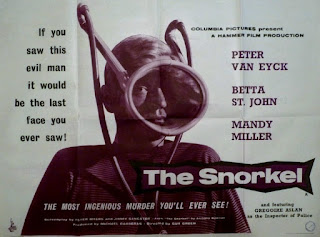

Título original: The Snorkel

Año: 1958

Duración: 90 min.

País: Reino Unido

Dirección Guy Green

Guion: Peter Myers, Jimmy

Sangster (Historia: Anthony Dawson)

Música: Francis Chagrin

Fotografía: Jack Asher (B&W)

Reparto: Peter van Eyck, Betta St. John, Mandy Miller,

Grégoire Aslan, William Franklyn,

Marie Burke, Irene Prador, Henri Vidon,

Flush.

Título original: The Man Who

Haunted Himself

Año: 1970

Duración: 89 min.

País: Reino Unido

Dirección: Basil Dearden

Guion: Anthony Armstrong, Basil Dearden, Michael Relph, Bryan Forbes

Música: Michael J. Lewis

Fotografía: Tony Spratling

Reparto: Roger Moore, Hildegarde Neil, Alastair Mackenzie, Hugh Mackenzie, Freddie Jones, Kevork Malikyan, Thorley Walters, Olga Georges-Picot, John Welsh,

Ruth Trouncer, Anton Rodgers,

Edward Chapman, Laurence

Hardy, Charles Lloyd Pack, Gerald

Sim, John Carson, Terence Sewards, Jacki Piper,

John Dawson.

No pocas son las virtudes de estos dos películas, tan

diferentes como peculiares, dentro de la obra de cada uno de los autores que ya

he frecuentado en este Ojo y de los que guardo tan buen recuerdo como para, tropezándome

con ellos al azar, que es mi forma de buscar, no desperdiciar la ocasión de seguir

indagando en su filmografía. Ambas cintas compondrían un programa doble británico muy particular,

porque nos permite viajar de las producciones de la Hammer no propiamente de

terror, pero con una exquisita factura técnica y estética, a una historia sobre

el doble, el famoso doppelgänger de

la literatura alemana, en un ambiente de la estridente psicodelia londinense de

los setenta aunque con unos personajes tradicionales de la reducida élite económica

de la City, sí los de bombín, terno y paraguas. La máscara submarina es una

propuesta de cine de intriga que parte del desvelamiento del asesino, quien

prepara con sumo cuidado el asesinato de su mujer, aparentando un suicidio por

inhalación de gas, para lo cual se esconde en el subsuelo de la habitación

protegiéndose del gas con una máscara

submarina que le permite respirar aire no viciado. Cuando llega la hija de la asesinada,

e hijastra del marido, esta acusa inmediatamente al padrastro de haber

asesinado a su madre, del mismo modo que siempre lo ha acusado de haber matado

a su padre, quien se ahogo por “accidente” en el curso de una travesía en un

yate. La hija, Mandy Miller, niña prodigio del cine inglés y protagonista de

una película, Mandy (1952)que, curiosamente,

adquirí el mismo día que adquirí esta, sin tener ni idea de su existencia y que

no tardaré en ver, claro está, inicia, aunque está sometida al control de la

una férrea dama de compañía contratada por la madre, una investigación para

tratar de descubrir alguna pista que haga evidente la culpabilidad de su

padrastro. La tensión entre este y la niña se resuelve en los varios intentos

de asesinato de la joven que intenta, disimuladamente, el concienzudo asesino

de la madre. Ni que decir tiene que la elección de Peter van Eyck como frío

asesino es todo un cierto, a pesar de sus evidentes limitaciones

interpretativas, pero hay, en la trama, dos o tres sustos de mucha consideración

que le dejan a uno temblando. La maldad del padrastro se muestra de manera tan evidente

que, por eso mismo, se aprecia mejor la capacidad de seducción que ejerce sobre

la dama de compañía de la joven, por lo que no duda en ponerse de su lado y en

dejarse llevar al convencimiento de que la antipatía irracional de la joven

tiene alguna explicación asociada al trastorno mental. La película crece en

ambas direcciones, en la incapacidad de la joven para demostrar la implicación

del padrastro y en los intentos de él por deshacerse de ella, dado el peligro

que representa ese convencimiento para su seguridad. La película, rodada en la

pequeña ciudad costera de Alassio, próxima a la conocidísima San Remo, transcurre

enteramente en la ciudad en un ambiente veraniego que permite no pocos exteriores

magníficos, como los de la propia villa donde tiene lugar el crimen; la costa,

donde algo terrible está a punto de suceder, y las calles de la ciudad, y su paseo

marítimo, un mundo latino que contrasta con la triple historia que se va

trenzando: la seducción de la acompañante de la joven, los intentos de

asesinato de la misma a cargo del padrastro y la investigación infructuosa de

la huérfana, quien incluso pierde a su perro, envenenado también por el

padrastro, en el transcurso de su investigación amateur. La puesta en escena nos recuerda ese ambiente hasta cierto

punto sofisticado de las clases adineradas en las costas de Francia e Italia, y

que veremos en cintas de mayor recorrido estético y argumental como Atrapa a un ladrón, de Hitchcock, por ejemplo. La máscara submarina, sin embargo, es un fantástico ejercicio de

precisión narrativa y de historia magníficamente contada, a lo que se añade un

doble final extraordinario y que me abstengo de revelar, por supuesto. La

historia fue escrita por Anthony Dawson, un reconocido actor británico

especializado en papeles de villano y al que todo el mundo recordará por

interpretar el asesino de Crimen perfecto,

de Hitchcock.

Tinieblas, una novela de Anthony

Armstrong, fue primeramente adaptada y dirigida para la pequeña pantalla por

Hitchcock para su programa Alfred Hitchcock

presenta…, quien estudió seriamente la posibilidad de convertirla en una de

sus películas mayores. Quedó, sin embargo, en mero episodio de aquel programa con

tantos seguidores y, andando el tiempo, de 1955 a 1970, un director con

inquietudes sociales como Basil Dearden rescató la historia para llevarla al cine en

una época muy distinta de la de sus mejores películas combativas, centradas en

los años 50 y 60. Dearden se mueve con cierta soltura en la estética colorista

de la Inglaterra post revolución juvenil del 68, pero hay una suerte de déficit

estético en la película que parece restarle no tanto credibilidad, como el

empaque necesario para convertirse en la gran película que podría haber sido,

pero la misma interpretación del protagonista, Roger Moore, quien acababa de

terminar su serie televisiva El Santo

y aún tardaría tres años más en comenzar su serie de interpretaciones de James

Bond, tiene algo de hierático y plana que, sin embargo, no priva a la película

de conseguir el efecto que pretende: generar una ambigüedad e incertidumbre que

se van apoderando del espectador al mismo tiempo que del protagonista, porque

el espectador no puede por menos que empatizar con quien piensa que está

sometido a un juego perverso que quiere conducirlo a la locura. De hecho, la

decisión del protagonista…. Ya me he adelantado. Digamos que un ejecutivo de la

City, amante de conducir diabólicamente por la autovía londinense que lo lleva

a casa, como un acto de liberación salvaje de la contención diplomática que ha de

aplicar a su vida de alto ejecutivo, tiene, fatalmente, un accidente en el que,

durante breves momentos, su corazón deja de latir, aunque los médicos logran “recuperarlo”

para llevarse la sorpresa mayúscula de que en el monitor de control aparecen

los latidos de dos corazones, no uno solo… Un golpe sobre la máquina

controladora basta para que uno de esos corazones desaparezca y se quede el único

del accidentado. A partir de ese accidente se inicia el juego perverso: un

doble suyo está sustituyéndole en su vida privada, de tal manera que frecuenta

el club, queda con amigos, juega al billar y gana apuestas o, bien avanzada la

película, hasta es capaz de sustituirle en su propia casa, con su esposa, a

quien el protagonista tenía totalmente abandonada sexualmente sin tener una

razón que pudiera explicarlo. Roger Moore siempre defendió que el personaje de Harold

Pelham había sido el mejor de su carrera, y no le faltaba razón, porque, sobre

todo de la media parte de la película hacia adelante, cuando se va complicando

la trama con la presencia cada vez mayor de su doble, Moore se adapta mejor a

la angustia de quien acecha y es acechado al tiempo, de quien lo tiene todo y

sabe que puede perderlo todo, a tenor de los movimientos empresariales y

familiares que lleva adelante su doble. La irrupción del psiquiatra,

impresionante Freddie Jones, sube el nivel de la película muchos enteros y

permite adentrarnos en una suerte de variante onírica que acentúa el clima de

terror psicológico que ha llegado a sufrir el personaje, dispuesto, tras pasar

por la clínica del psiquiatra, a cambiar de vida para poder recoger las riendas

de la misma y evitar ser “destronado” por su rival. Es evidente que, como en

tantas ocasiones, no caeré en la tentación de gastar la broma pesada de

estropear el maravilloso final ambiguo con que Dearden cierra una historia que

ha ido encaminándose poco a poco de lo realista a lo fantástico con la complacencia

del espectador, quien, superada la frialdad emocional y la frigidez sexual del

personaje encarnado por Moore, se deja arrastrar a una trama muy pero que muy

del gusto de Hitchcock y que Dearden, sin alardes de composición del plano,

consigue imponerle con un notable suspense perfectamente acabado. A título

anecdótico, cabe recordar que se trata de la ultima película de Basil Dearden,

quien poco después de rodarla murió en un accidente de tráfico no muy lejos,

para mayor coincidencia, de donde lo sufrió el protagonista de su película. Lo

cierto es que se trata de un inmejorable programa doble británico que no

decepcionará a los espectadores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario